Орбиты метеоспутников

Информация о метеоспутниках

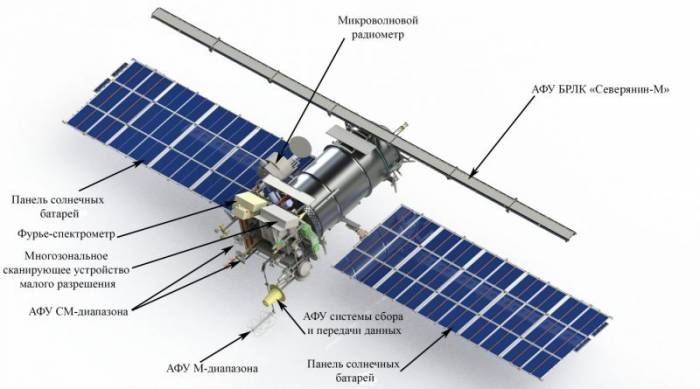

Дата запуска аппарата Метеор-М №2 — 8 июля 2014 года (рисунок 1):

Рисунок 1. Метеор-М №2

Назначение

Глобальное наблюдение атмосферы и подстилающей поверхности Земли, позволяющее систематически получать гидрометеорологическую и гелиогеофизическую информацию в планетарном масштабе.

Решаемые задачи

- глобальное наблюдение подстилающей поверхности Земли;

- мониторинг состояния окружающей среды;

- мониторинг чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- решение задач сельского и лесного хозяйства;

- научные исследования;

- сбор и передача данных от ПСД различных типов (наземных, ледовых, дрейфующих).

Визуализация работы метеоспутника в режиме дополненной реальности

О визуализации работы метеоспутника в режиме дополненной реальности можно узнать на этой странице

Основные характеристики

- Орбита — Круговая солнечно-синхронная, Нср=832 км,Т=101,3 мин, i=98,85º;

- Энергообеспечение: среднесуточное — до 1000 вт, максимальное в течение 10 минут — до 1350 вт;

- Срок активного существования: 7 лет;

- Масса — 2700 кг;

- Масса полезной нагрузки — 320 кг.

Базовый состав информационной аппаратуры

- Спектрозональные оптические приборы видимого и ИК диапазонов (КМСС, МСУ-МР);

- Радиометрическая аппаратура СВЧ диапазона для температурно-влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА-ГЯ) — СВЧ-радиометр;

- Инфракрасный Фурье-спектрометр температурного и влажностного зондирования (ИКФС-2) — для КА «Метеор-М» № 2;

- Гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-М), объединяющий на одной платформе пять приборов для изучения излучений широкого энергетического спектра;

- Бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК), позволяющий получать радиолокационные изображения земной поверхности вне зависимости от погодных условий;

- Радиотехнический комплекс сбора и передачи данных, включая систему получения данных с наземных измерительных платформ (ССПД);

- Основные технические характеристики бортовой аппаратуры КА «Метеор-М».

Многоканальное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР):

Спектральные диапазоны съемки мкм:

- красный (0,5 ÷ 0,7);

- ближний инфракрасный (0,7 ÷ 1,1);

- средний инфракрасный (1,6 ÷ 1,8);

- средний инфракрасный (3,5 ÷ 4,1);

- дальний инфракрасный (10,5 ÷ 11,1);

- дальний инфракрасный (11,5 ÷ 12,5)

Полоса захвата (при съемке с орбиты 835 км) — 2800. Пространственное разрешение (размер проекции пиксела на Землю с Н=835 км) — < 1,0 км.

Комплекс многозональной спектральной съемки (КМСС):

Количество спектральных каналов – 3.

Спектральные диапазоны съемки мкм:

- зеленый МСУ-50 (0,37 ÷ 0,45), МСУ-100 (0,535 ÷ 0,575);

- красный МСУ-50 (0,45 ÷ 0,51), МСУ-100 (0,63 ÷ 0,68);

- ближний инфакрасный МСУ-50 (0,58 ÷ 0,69), МСУ-100 (0,76 ÷ 0,9)

Полоса захвата при двух одновременно работающих камерах – 900 км Разрешение — 60-120 м

Бортовой радиолокационный комплекс БРЛК:

Несущая частота зондирующего сигнала — 9500-9700 МГц

Ширина полосы съемки – не менее 600 км

Пространственное разрешение:

- режим малого разрешения – 0,7х1,0 км;

- режим среднего разрешения – 0,4х0,5 км.

Микроволновый сканер температурно-влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ:

- Количество каналов – 29;

- Спектральный диапазон – 10,6 ÷ 183,31ГГц;

- Полоса обзора – 1500км;

- Пространственное разрешение – 16-198 км.

Буквы ГЯ в аббревиатуре добавлены в честь Геннадия Яковлевича Гуськова (1919-2002гг.), выдающегося конструктора космических приборов, который стоял у истоков развития нового направления в области микроволнового зондирования Земли.

Система сбора и передачи данных ССПД:

- Количество обслуживаемых платформ ПСД — до 5 тыс.

- Количество одновременно обслуживаемых ПСД — до 150.

Найти NODAR ID метеоспутников можно с помощью ПО Gpredict как рассказано здесь - Поиск спутников для просмотра в AR

Просмотр орбит метеоспутников в AR

Давайте добавим спутник Meteor-M2, его NORAD ID 40069 (рисунок 2):

Рисунок 2. Метеоспутник Метеор-М2

Этот космический аппарат находится на солнечно-синхронной орбите (рисунок 3):

Рисунок 3. Орбита метеоспутника

Спутник, находящийся на солнечно-синхронной орбите, проходит над любой точкой земной поверхности приблизительно в одно и то же местное солнечное время. Таким образом, угол освещения земной поверхности будет приблизительно одинаковым на всех проходах спутника. Такие постоянные условия освещения очень хорошо подходят для спутников, получающих изображения земной поверхности (в том числе спутников дистанционного зондирования земли, метеоспутников).